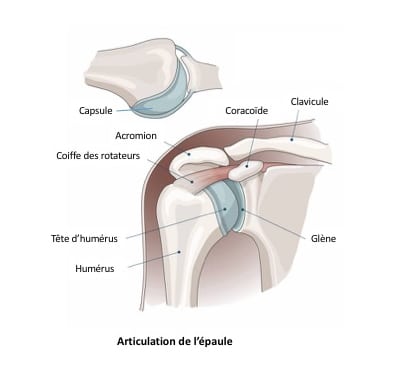

L’apparition de la bipédie il y a plusieurs millions d’années a permis de libérer la main et le développement du cerveau. Devenue le premier outil de l’homme, la main est connectée au reste du corps par une articulation majeure, l’épaule. L’épaule est l’articulation la plus mobile du corps humain. Intermédiaire entre le tronc et le membre supérieur, elle a pour fonction d’orienter le bras et la main dans l’espace, assurant ainsi la préhension et la communication.

La mobilité de l’épaule est en jeu pour attraper un objet, le soulever, le pousser, le tirer, manger, écrire, travailler et faire du sport. Comme toute articulation, elle est le siège d’une grande synergie entre les pièces osseuses qui la composent et les muscles auxquels elles sont reliées.

Diverses pathologies peuvent l’affecter, des pathologies traumatiques (luxations, fractures) ou dégénératives et inflammatoires (usure de la coiffe des rotateurs, lésion du biceps) ou encore l’usure de l’articulation (arthrose).

Epaule douloureuse ?

Une sensation douloureuse localisée au niveau de l’épaule peut avoir différentes origines. Pour établir le diagnostic, un examen clinique détaillé et ciblé est nécessaire, ainsi qu’un interrogatoire approfondi afin d’envisager un possible traumatisme, une fracture ou une luxation.

Il sera également possible d’écarter, le cas échéant, une origine cervicale ou rhumatismale de la douleur.

Une hernie discale cervicale (C5-C6, ou autre) peut être responsable de douleurs irradiées entraînant des brûlures et un déficit neurologique. Une affection rhumatismale (polyarthrite rhumatoïde ou autre) peut elle aussi provoquer une douleur articulaire au niveau de l’épaule. Elle est souvent bilatérale et symétrique et sur d’autres articulations.

Toutes ces causes écartées, trois éléments constitutifs de l’épaule peuvent être à l’origine de la douleur :

Le diagnostic nécessite un bilan radiographique, électromyogramme, IRM et bilan biologique sont utiles au diagnostic.

Le traitement préconisé dans la grande majorité des cas est un traitement médical avec antalgiques et anti-inflammatoires, afin de supprimer la douleur. L’utilisation de glace peut être recommandée, la rééducation voire une infiltration ou le PRP (plasma riche en plaquettes). Si besoin, la chirurgie est envisagée pour supprimer la cause, réparer les lésions, ôter les tissus malades et ainsi calmer la douleur.

Traumatologie - Fractures

Fracture de la clavicule

La clavicule est un os long et fin, stabilisateur entre l’omoplate et le sternum, elle protège les éléments vasculo-nerveux. Située en avant du thorax, en haut, elle agit comme un pare choc et, à ce titre, est facilement exposée au traumatisme. La fracture de la clavicule peut concerner le tiers moyen (cas le plus fréquent), le tiers externe ou le tiers interne.

Fracture du tiers moyen de la clavicule

Un traitement orthopédique par anneau en 8 de zimmer (anneau claviculaire) resserré régulièrement et contrôlé régulièrement et pour une durée de 6 semaines permet dans la plupart des cas une consolidation. Le traitement orthopédique peut aussi être proposé avec une écharpe coude au corps.

Un traitement chirurgical s’avère nécessaire dans quelques cas :

L’opération, réalisée en ambulatoire, consiste de préférence à poser une plaque à vis verrouillée en titane, sans drainage. Les suites opératoires sont le port d’une écharpe de 4 à 6 semaines et une absence d’effort de 3 à 6 mois jusqu’à consolidation de la fracture.

Fracture du tiers externe de la clavicule

Située en proximité de la zone unissant omoplate et clavicule et de l’articulation acromio-claviculaire, lorsqu’elle est très déplacée, cette fracture expose au risque de non consolidation (pseudarthrose).

Une immobilisation par écharpe coude au corps est préconisée en cas de fracture non déplacée, dans le cas contraire la chirurgie est proposée. La pose d’une plaque ou un brochage sont alors envisagés. Dans certains cas, un traitement arthroscopique par bouton et renfort ligamentaire synthétique peut être retenu.

Fracture du tiers interne de la clavicule

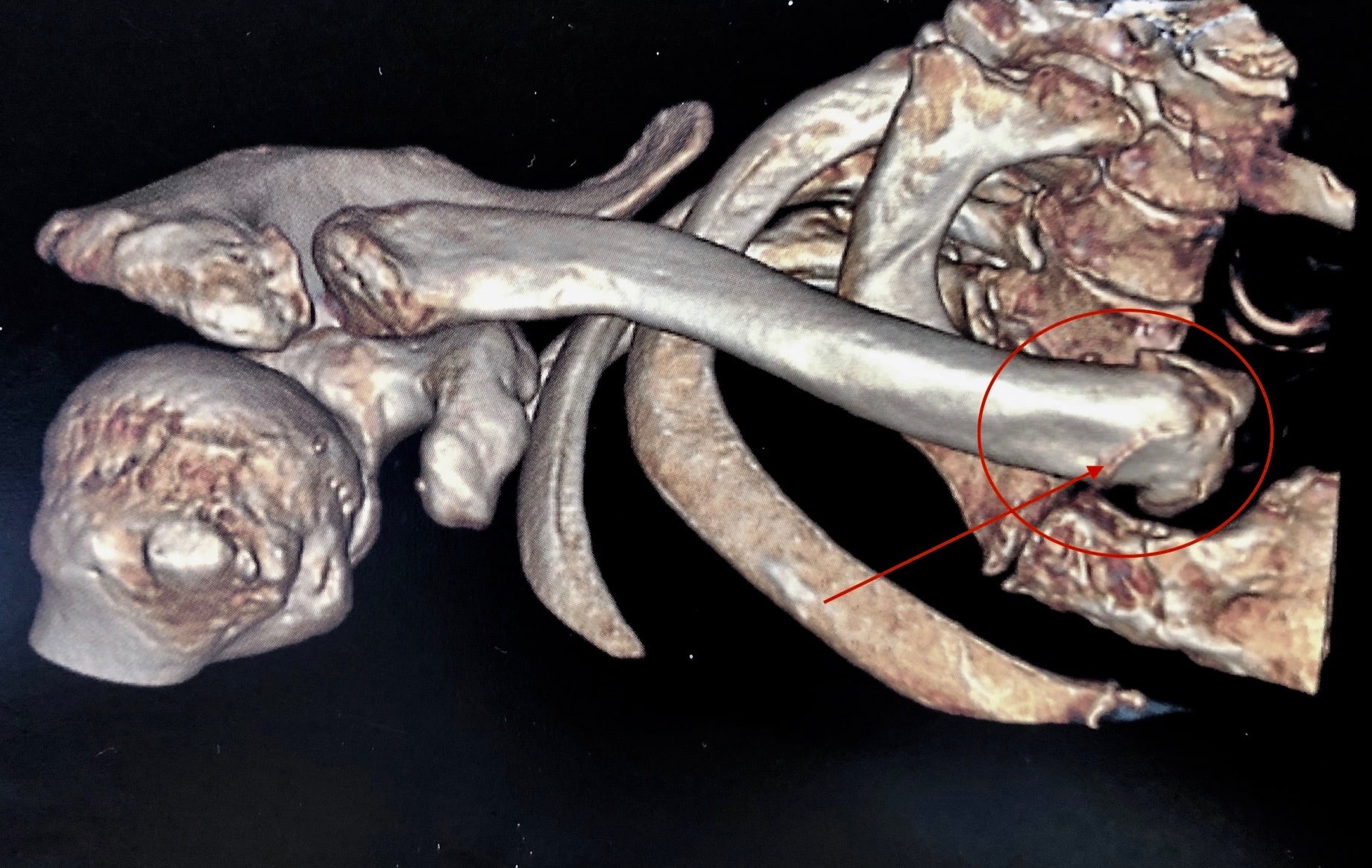

Beaucoup plus rare, pour être diagnostiquée cette fracture exige la réalisation d’un scanner. La chirurgie est parfois de mise, en partenariat avec un chirurgien thoracique ou vasculaire, en raison de la proximité sous-jacente des gros vaisseaux de la base du cou.

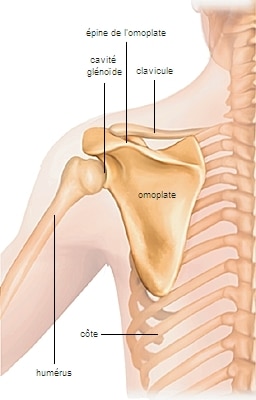

Fracture de la scapula (omoplate)

L’omoplate, os fin et plat, soutient le membre supérieur par l’articulation gléno humérale. Elle repose sur le grill costal et glisse dessus par un plan de glissement.

Les fractures de la scapula, souvent liées à un accident de sport ou de la voie publique, nécessitent le plus souvent un traitement orthopédique par le port d’une écharpe coude au corps (Dujarrier) durant 3 semaines avec un début de rééducation précoce. La richesse des muscles s’insérant sur l’omoplate permet un cal osseux (consolidation de la fracture) précoce.

De rares indications chirurgicales existent, notamment en cas de fracture de la glène déplacée car il existe alors un risque de dysfonctionnement de l’articulation gléno humérale, puis d’arthrose. Dans ce cas, la chirurgie se fait généralement par une voie postérieure, à l’aide de plaques vissées.

Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus

Fréquentes en traumatologie du membre supérieur, en fonction du siège du trait, on distingue quatre sortes de fractures :

Fracture des tubérosités

La fracture peut concerner le tubercule majeur ou mineur avec un risque pour la coiffe des rotateurs et donc la fonction de l’épaule.

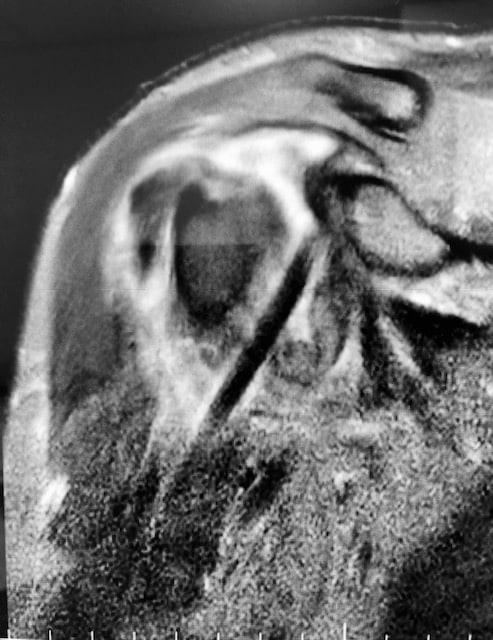

Le diagnostic nécessite la pratique d’une IRM.

Si la fracture est peu ou pas déplacée, une immobilisation de 4 à 6 semaines est prescrite avec une écharpe coude au corps ou un coussin d’abduction en position neutre. Il s’agit de mettre au repos la coiffe postéro supérieure et d’éviter le déplacement secondaire.

L'épaule sera douloureuse longtemps, environ 6 mois, liée à l’œdème et l’inflammation dans l’os.

En cas de fracture déplacée de plus de 5 mm, le morceau nécessite d'être refixé chirurgicalement, à l’aide de vis si le fragment est volumineux. Il s’agit alors de repositionner le morceau sur lequel s'insère la coiffe. Lorsque le fragment est petit, il peut être refixé sous arthroscopie.

Fracture du col anatomique

Séparant le tête de l’humérus du reste de l’os, cette fracture est située à l’intérieure de l'articulation (dite intra articulaire) et présente un risque de nécrose.

Fracture du col chirurgical

Sous l’articulation gléno humérale, une fracture non ou peu déplacée, ou dite engrainée, relève généralement d’un traitement orthopédique : immobilisation coude au corps ou neutre et début de rééducation précoce (vers 10 jours).

Dès 48 heures, une ecchymose souvent impressionnante apparaît sur le bras et le thorax puis disparaît trois semaines plus tard.

En cas de déplacement, une chirurgie est préférable par pose de clou, broche ou plaque.

Le clou centromédullaire (acte qui est généralement préconisé) se fait en ambulatoire par une courte incision. La rééducation peut débuter la semaine suivante, selon la douleur.

Fractures complexes

Associant les différents traits décrits précédemment, les fractures complexes de l’extrémité supérieure de l’humérus peuvent être à trois ou quatre fragments.

Le diagnostic complet requiert la radiographie simple, ainsi qu’un scanner, afin de bien évaluer les différents fragments et d’apprécier la vascularisation de la tête humérale.

Suivant le déplacement et la complexité, les risques principaux sont la raideur et le risque de nécrose de la tête humérale. Quel que soit le traitement, la récupération est longue - de six mois à un an - et passe par une longue rééducation.

Le traitement est fonction de la complexité de la fracture et de l’âge du patient :

Luxations - Instabilité

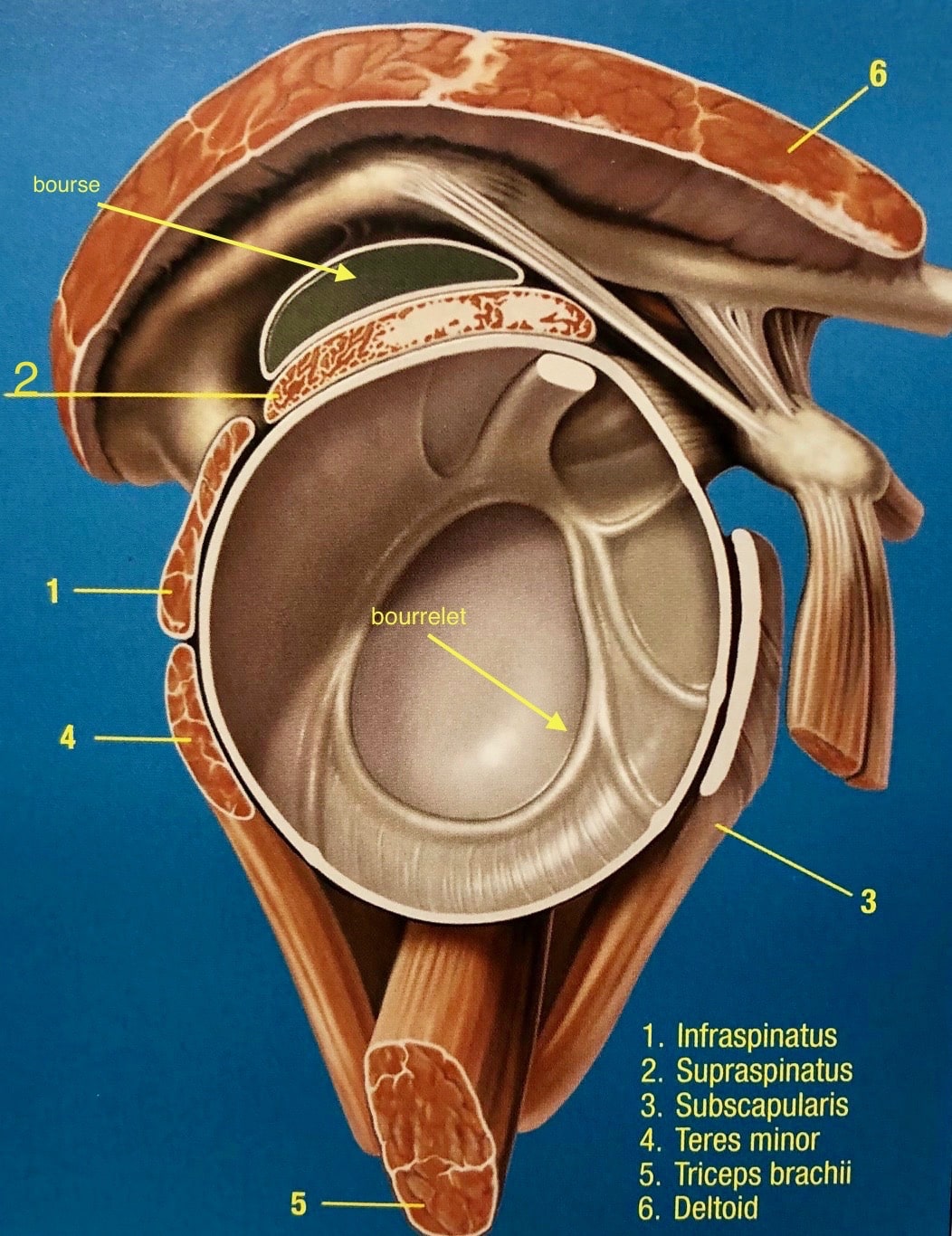

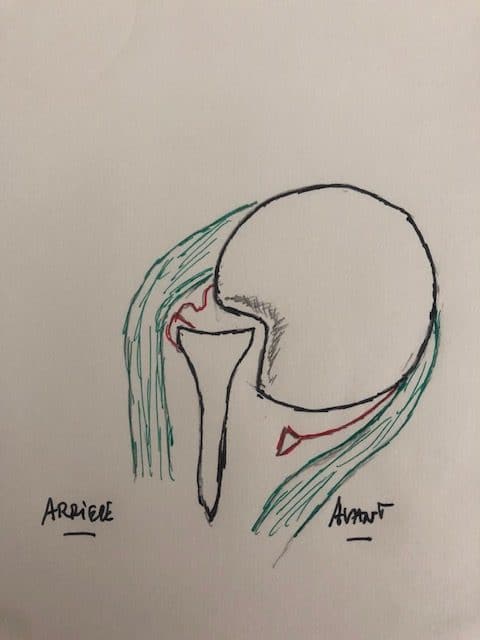

De par son anatomie, l’épaule est souvent comparée à une balle de golf sur un tee, à savoir une grosse sphère en équilibre sur une toute petite surface. Elle est ainsi très mobile mais également exposée à une instabilité. Le défi de cette articulation réside dans sa capacité à soutenir et stabiliser le membre supérieur. Le bourrelet, les ligaments et les muscles assurent sa stabilité et sa mobilité. En cas de mouvements extrêmes, de chutes, de traumatismes ou lors de pathologie d’hyperlaxité, l’épaule peut se luxer, se subluxer ou devenir instable et douloureuse.

La luxation

Il s’agit d’une perte totale et permanente de contact entre la tête humérale (balle de golf) et l’omoplate (glène ou tee de golf). La tête de l’humérus délogée est responsable de fortes douleurs et peut générer de graves complications liées à la compression des nerfs ou vaisseaux assurant les liaisons entre l’épaule et le bras.

Très douloureuse, l’épaule luxée impose une intervention d’urgence : la réduction de luxation. Cette manœuvre consiste à tirer sur le bras dans l’axe et dans une certaine position afin de réintégrer la tête de l’os dans l’articulation.

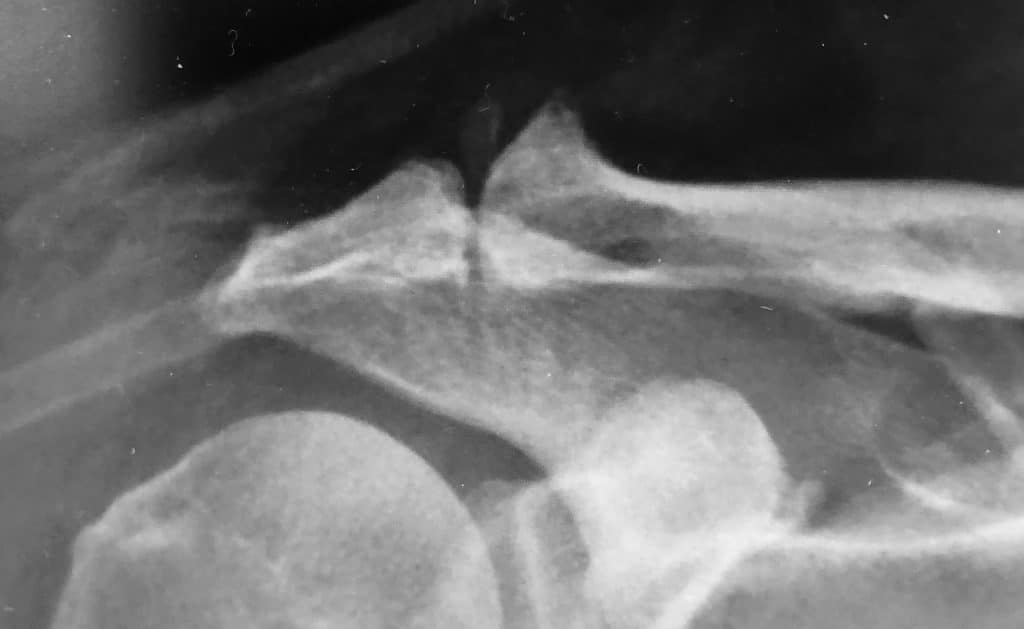

Une radiographie permet d’établir le diagnostic et, après la réduction, d’en contrôler l’efficacité. Après réduction la douleur cesse. Une immobilisation est préconisée, coude au corps ou en position neutre.

La subluxation

Cette pathologie engendre la sensation désagréable que la tête de l’humérus sort et se remet en place spontanément. L’origine de cette perception est à rechercher dans une hyperlaxité, c'est-à-dire une capacité à amener les articulations dans des positions extrêmes, qu’elle soit volontaire (contorsionniste) ou pas.

L’instabilité

Elle a pour incidence une sensation douloureuse de l’épaule ou simplement désagréable lorsque l’articulation est soumise à une position extrême (dite manœuvre d’appréhension) dans une position équivalente à celle du lancer de balle.

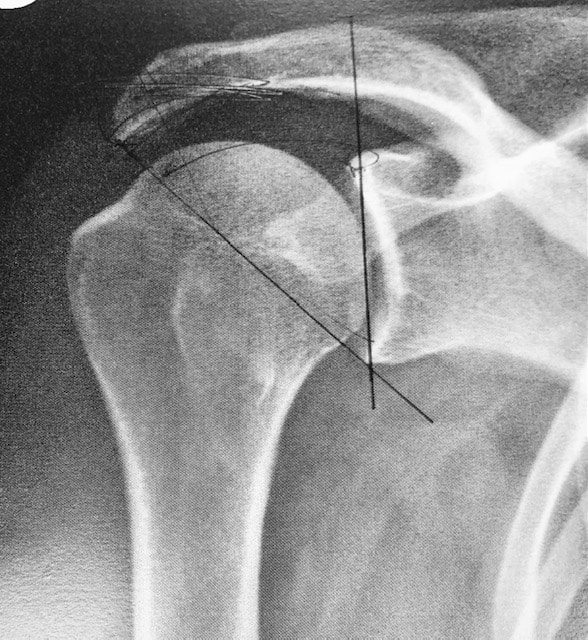

Le traitement préconisé en cas de luxation, subluxation et instabilité, est la rééducation. Elle permet d’améliorer la stabilité et de supprimer la douleur. Si malgré la rééducation les luxations deviennent récidivantes, les subluxations trop gênantes et l’épaule instable, trop douloureuse ou invalidante, limitant les activités et gênant la qualité de vie, un bilan s’impose et une chirurgie peut être proposée. Un bilan radiographique complété d’un scanner, ou d’une IRM, et couplé à une injection de produit de contraste permet d’identifier les lésions de l’os (glène ou tête humérale) et de mettre en évidence une fissure du bourrelet, ou un arrachement des ligaments.Un bilan radiographique complété d’un scanner ou d’une IRM et couplé à une injection de produit de contraste permet d’identifier les lésions de l’os (glène ou tête humérale) et de mettre en évidence une fissure du bourrelet, ou un arrachement des ligaments.

En fonction du tableau clinique, des lésions retrouvées, de l’existence ou non d’une hyperlaxité, de l’âge, du sport et du niveau pratiqué, l’intervention proposée peut être de deux sortes :

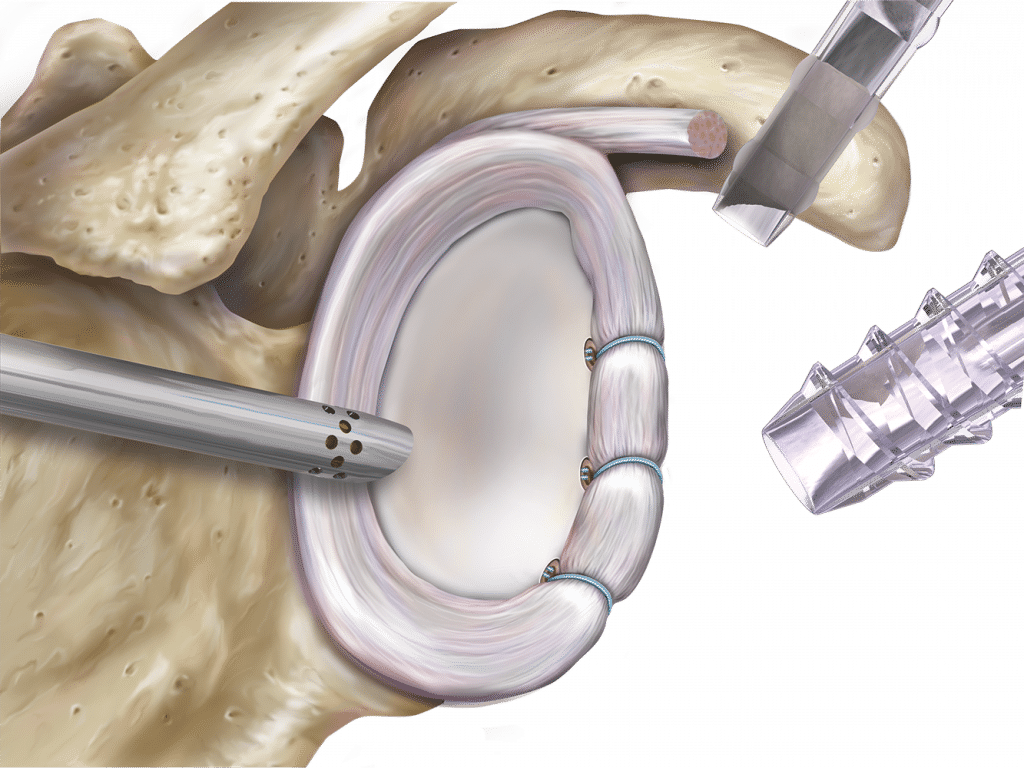

Quelque soit l'intervention choisie, elle est réalisée en ambulatoire et pratiquée par arthroscopie (sous-caméra).

Le traitement post-opératoire prévoit de : protéger l’épaule par une écharpe durant un mois, des pansements réalisés par une infirmière à domicile - pansement qui pourra être mouillé dès 15 jours. Une aide à la toilette sera proposée. La kinésithérapie prescrite pourra démarrer une semaine après l’intervention, en fonction de la douleur et de façon douce et passive.

La reprise du sport est envisageable généralement à partir de trois mois, elle est fonction de l’évolution du patient et du sport pratiqué.

La récupération complète peut prendre entre 6 mois et 1 an suivant les cas.

Les résultats sont le plus souvent bons dans 90 % des cas.

Pathologies tendineuses

Tendinite et conflit sous acromiale

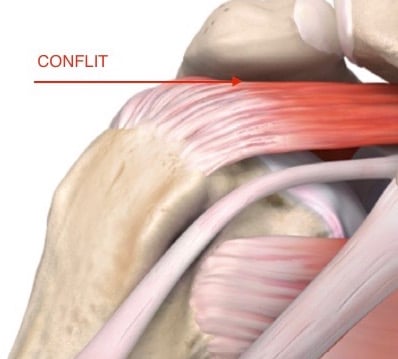

Lors de l’élévation antérieure du bras, le tendon supra épineux, ou la bourse sous acromiale, peuvent entrer en conflit avec la tête de l’humérus (l’acromion), ou avec le ligament acromio coracoïdien, situé sur l’avant et reliant l’acromion à la coracoïde.

Ce conflit est responsable d’une douleur qui, avec le temps, peut déclencher une souffrance au niveau de la bourse sous acromiale (bursite) ou du tendon (tendinite).

L’origine de ce conflit mécanique peut être un acromion agressif ou proéminent ou un dysfonctionnement de l’épaule. Un surmenage de l’épaule, lié au sport ou à l’activité professionnelle, peut générer une tendinite ou une bursite et ainsi déclencher un conflit douloureux.

Parfois le tendon peut s’enflammer et être le siège d’une calcification (tendinite calcifiante). Épaississant le tendon, celui-ci rentre alors en conflit.

Classiquement, la faillite de la coiffe des rotateurs, due à une usure ou à une inflammation, entraîne un défaut de fonctionnement de celle-ci. De ce fait, le phénomène naturel d’abaissement - enroulement de l’épaule sera en défaut, entraînant une ascension de la tête et donc un conflit douloureux, même favorisant un cercle vicieux.

Le traitement par rééducation, efficace dans

la plupart des cas, vise à décoapter l’épaule et à travailler les

muscles abaisseurs de l’épaule, avec pour effet d’améliorer la mécanique

et le fonctionnement de l’articulation. Elle permet de supprimer ce

conflit. La prise d’antalgique et d’anti-inflammatoire calmera les symptômes.

Lorsque l’inflammation de la bourse (bursite) ou du tendon (tendinite) est trop importante, une infiltration sous acromiale est proposée.

Si le conflit est dû au sport ou à l’activité professionnelle, le repos et l’adaptation du poste de travail sont prescrits.

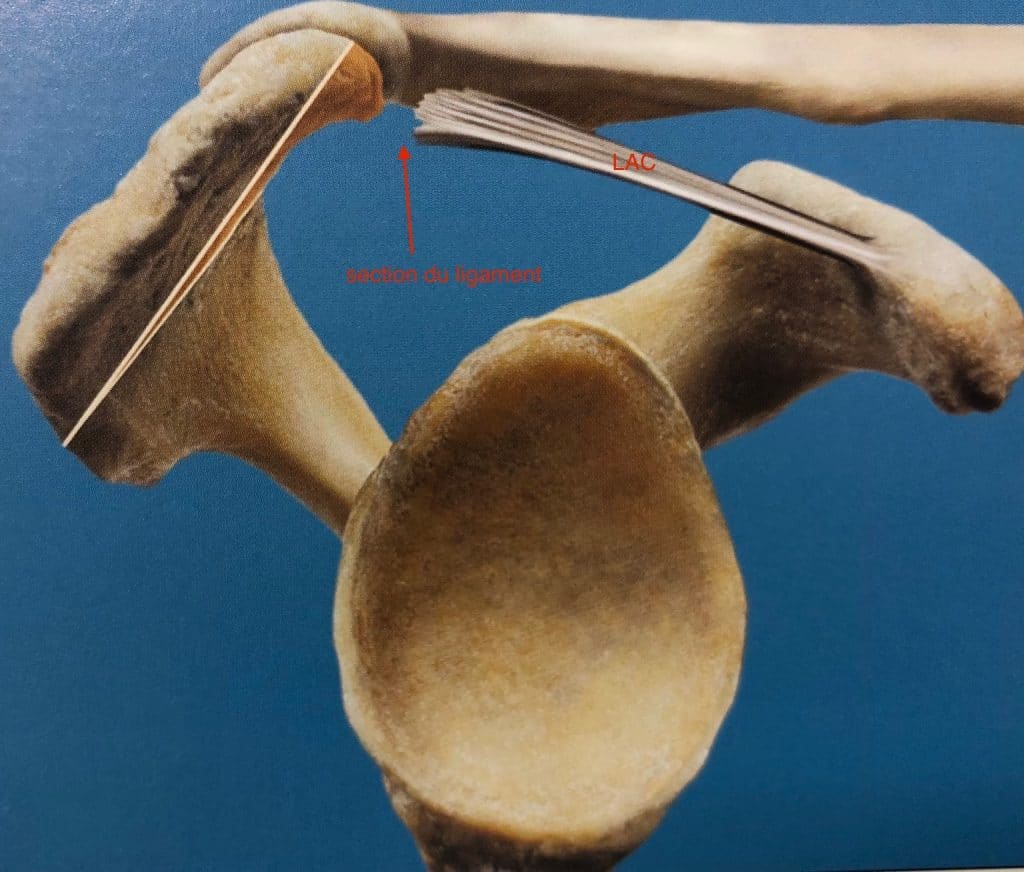

La chirurgie peut être envisagée en cas de persistance de la douleur et d’inefficacité de la rééducation. L’acromioplastie consiste à raboter l’os, sectionner le ligament et réaliser une bursectomie. En cas de calcification du tendon, elle sera supprimée en même temps.

Cette intervention, réalisée en ambulatoire et sous caméra (arthroscopie), est généralement efficace. Néanmoins, la douleur peut persister longtemps, le temps que l’inflammation du tendon disparaisse.

Un arrêt de travail est proposé. Pansements réalisés par une infirmière à domicile. L’épaule pourra être mouillée dès 15 jours. Le port d’une écharpe est requis afin de mettre l’épaule au repos.

La rééducation sera poursuivie afin de rééquilibrer l’articulation et calmer les douleur.

Tendinite calcifiante ou tendinopathie calcifiante

Véritable maladie du tendon, elle est caractérisée par la présence d’un dépôt calcique dans l’épaisseur du tendon. La tendinite calcifiante touche le plus souvent le sujet d’âge mûr, avec une prédominance féminine. Parfois bilatérale, elle peut aussi toucher d’autres articulations (hanche).

Les douleurs sont dues à l’inflammation du tendon, ou au conflit entre le tendon rendu plus épais du fait de la présence d’une inflammation. La tendinite calcifiante est à distinguer d’une inflammation de l’insertion avec petits dépôts calciques (entéropathie calcifiante). Parfois, cette calcification peut se libérer dans la bourse, alors responsable d’importantes douleurs, on parle alors d’une épaule aiguë hyperalgique. En cas de raideur avec forte douleur, il peut s’agir d’une capsulite rétractile. Pour en établir le diagnostic, une radiographie de l’épaule est assortie d’une échographie, afin d’analyser le tendon.

Le traitement associe repos, rééducation, anti-inflammatoires et antalgiques. Des ondes de choc focales sont fréquemment proposées. Une infiltration peut être réalisée afin de calmer l’inflammation. Une ponction évacuation (trituration) sous

radiographie ou échographie est également possible. L’évolution se fait le plus souvent vers la guérison. La surveillance par clichés radiographiques tous les trois mois permet de suivre l’évolution jusqu’à la guérison. Celle-ci intervient après un cycle de 18 à 24 mois, la calcification passant du stade A dense et bien visible au stade B, polylobée et irrégulière puis au stade C, nuageuse, nébuleuse et éparse.

Une chirurgie est proposée en cas de nécessité, si l’évolution n’est pas concluante. L’acte consiste à vidanger la calcification en stade A ou B, à réaliser un débridement de la bourse sous acromiale (bursectomie) et une acromioplastie, afin de supprimer le conflit sous acromial et ainsi soulager le tendon (stade C).

Suites opératoires à prévoir :

L’évolution se fera vers la guérison mais peut être lente et longue (6 mois) car il s’agit d’une véritable maladie du tendon. La récidive, possible, est rare. Cette pathologie évolue parfois vers une raideur douloureuse appelée capsulite rétractile.

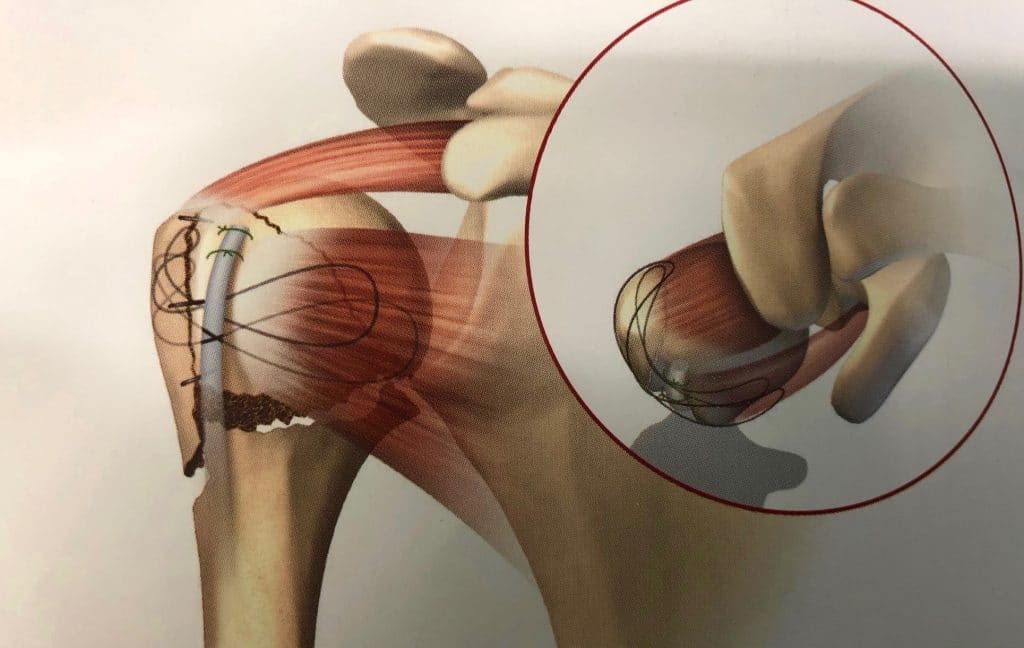

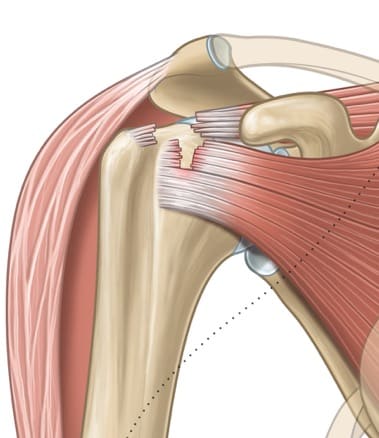

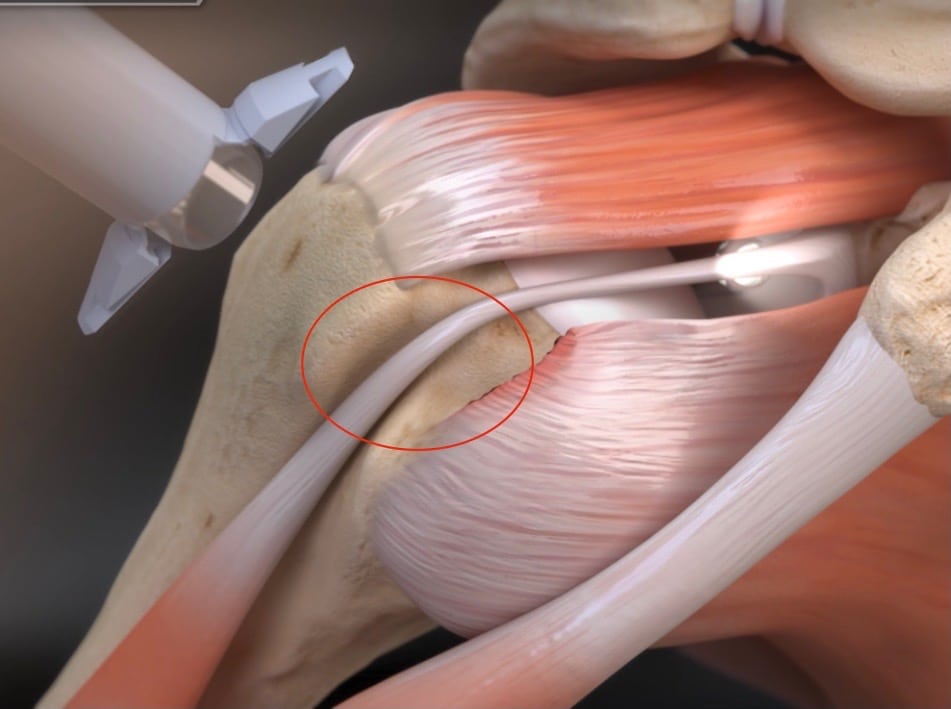

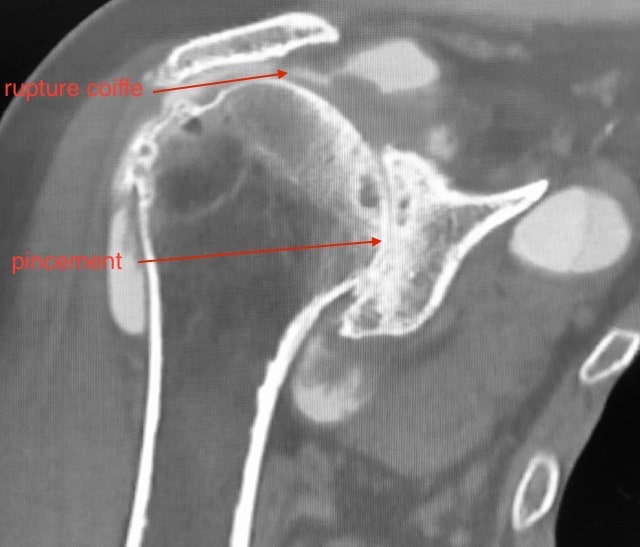

Rupture de la coiffe des rotateurs

La coiffe des rotateurs est le nom d’un ensemble de tendons (sous scapulaire, sus-épineux, sous-épineux et petit-rond) situés sur la tête de l’humérus et dont la fonction est essentielle dans la mécanique de l’épaule. La coiffe peut être le siège d’une lésion, d’une déchirure, soit progressive, appelée rupture dégénérative (usure), soit plus rarement liée à un traumatisme (rupture traumatique). Elle concerne soit un seul tendon, fréquemment le sus-épineux, soit deux ou trois tendons.

Cette rupture est dite rupture partielle lorsqu’elle ne touche que partiellement le tendon, ou rupture complète (transfixiante), quand elle le traverse de part en part.

Avec le temps, ces usures évoluent, entraînant une atrophie du corps musculaire du tendon, puis l’apparition de gras dans le muscle (dégénérescence graisseuse). Cette évolution a une incidence sur la réparation et la guérison.

Le diagnostic repose principalement sur l’IRM et la radiographie.

Le traitement préconisé est :

L’acte chirurgical est envisagé si la rééducation ne donne pas de résultats satisfaisants. Réalisée par arthroscopie, la réparation consiste à re-fixer le tendon sur la partie supérieure de l’humérus. Cette intervention sera possible sous conditions : que le tendon ne soit pas trop rétracté, ni le muscle trop dégénéré.

Les suites opératoires à prévoir :

Le taux de guérison est important mais la récupération peut prendre plusieurs mois. Un phénomène de raideur très douloureux appelé capsulite rétractile est parfois associé. Sa guérison est généralement bonne mais elle peut prendre du temps, parfois jusqu’à 1 an.

Pathologie du biceps

Le biceps est prolongé en haut par deux portions tendineuses. Une des deux portions pénètre dans l’épaule, passe au-dessus de la tête de l’humérus et s’attache en haut de la glène de l’omoplate.

Trois types de pathologies sont observées au niveau de cette portion tendineuse :

L’évolution de la souffrance au niveau du biceps peut aller vers la rupture.

Le patient ressent alors un véritable claquement, avec perception d’une chute du biceps, cette pathologie est appelée boule de Popeye. Elle se présente sous la forme d'une boule disgracieuse qui peut être gênante et générer une crampe douloureuse jusqu'à neuf mois.

Le traitement est envisagé au cas par cas.

Du simple repos, en cas de rupture isolée asymptomatique, à la chirurgie en cas d'une pathologie de la coiffe associée. Une simple infiltration peut également régler la situation, parfois une chirurgie est envisagée.

Pathologies de l’acromio-claviculaire

L’acromio-claviculaire - articulation reliant la clavicule à l’omoplate -

peut être le siège de deux pathologies : usure (ou arthrose) et

traumatisme. Elle se manifeste par des douleurs et l’apparition progressive d’une bosse. Elle est une conséquence fréquente d’un surmenage lié au port de charges lourdes (professionnelles ou sportives) ou fait suite à un ancien traumatisme.

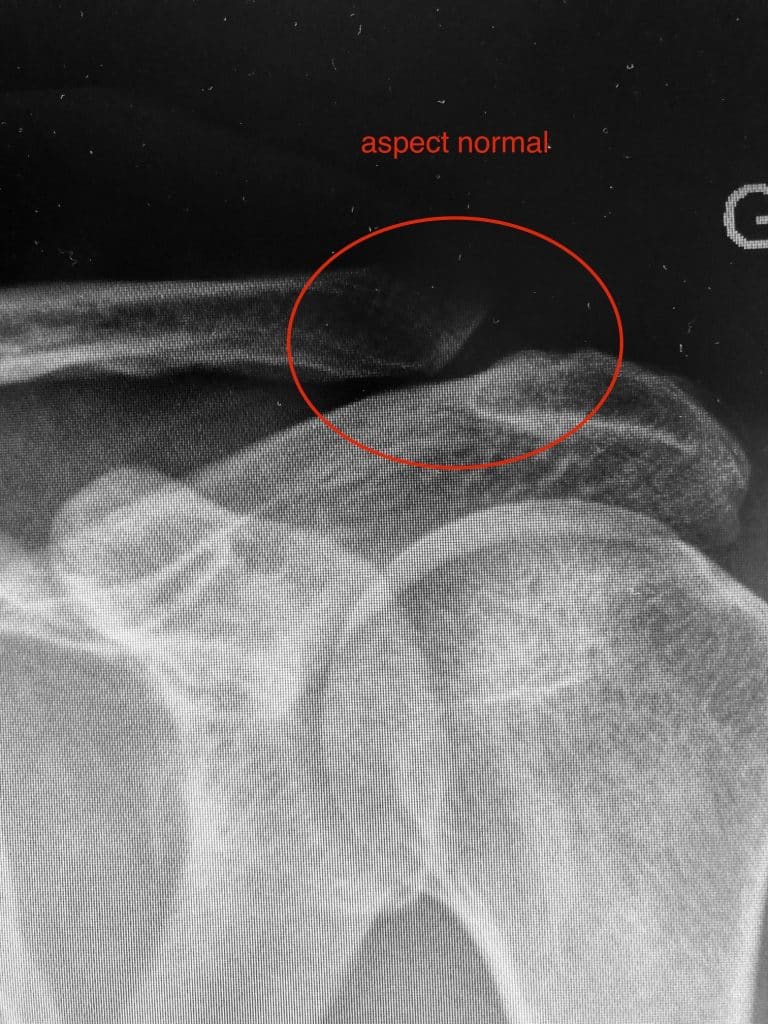

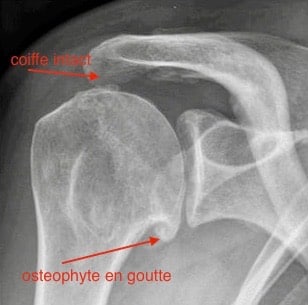

Une radiographie permet de poser le diagnostic, lorsqu’est mis en évidence un pincement et l’apparition de becs osseux (ostéophytes). Ces derniers peuvent avoir pour conséquence une irritation et une usure du tendon de la coiffe des rotateurs. Un kyste synovial peut également apparaître. L’IRM permet de préciser le diagnostic et explore arthrose, bec osseux, kyste et état de la coiffe.

Un traitement médical par antalgiques et anti-inflammatoire est généralement suffisant, assorti parfois d’une rééducation avec massages. Une infiltration ou une injection d’acide hyaluronique sous échographie peut également être proposée.

Le traitement chirurgical est proposé en cas d’échec et de gêne importante, afin de supprimer le conflit douloureux lié à l’usure. Cette intervention de courte durée est réalisée par arthroscopie, en ambulatoire.

En post-opératoire il faut envisager une immobilisation de quelques jours avec écharpe et la réalisation des pansements par une infirmière.

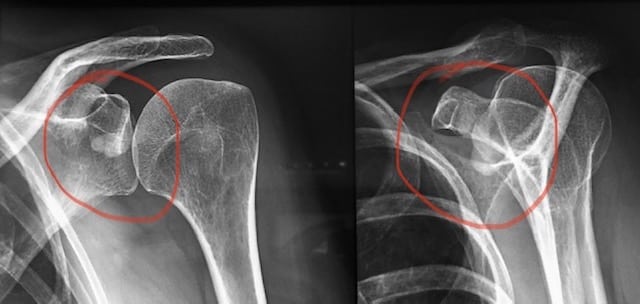

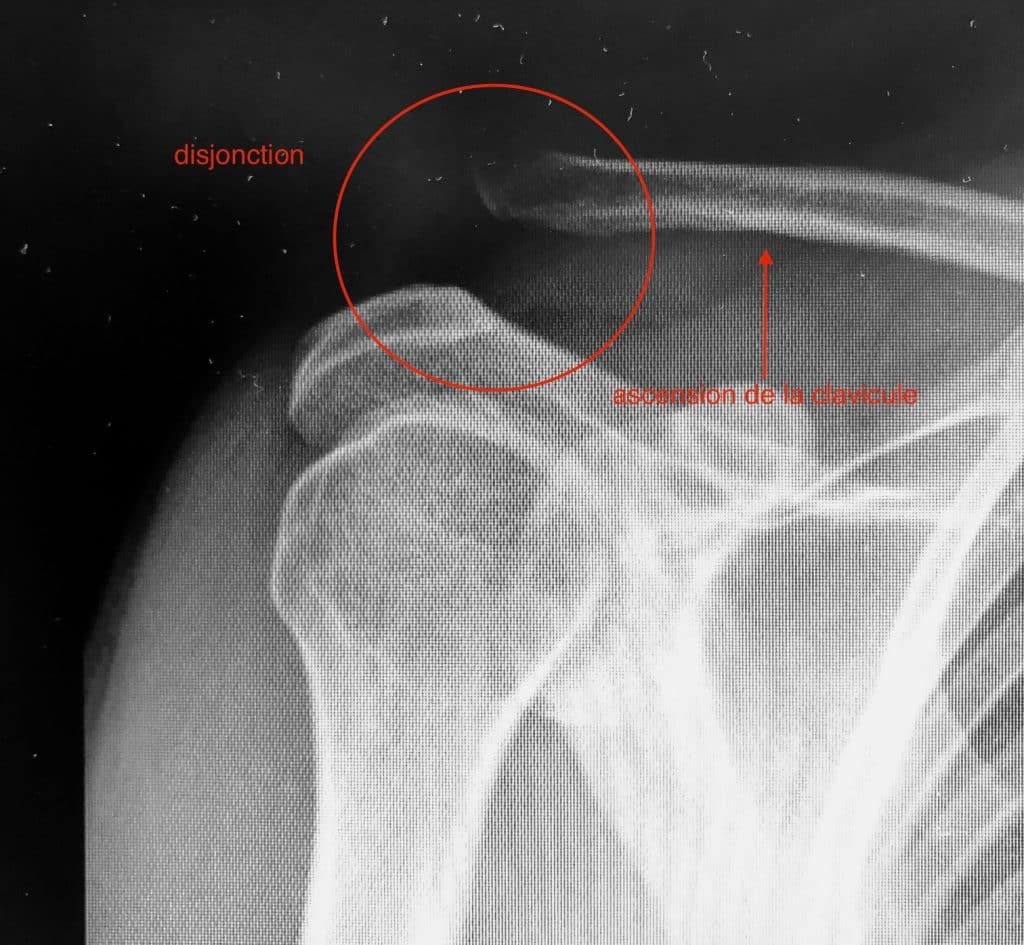

Traumatisme de l’acromio-claviculaire ou disjonction acromio-claviculaire

Suite à une chute sur l’épaule, ce traumatisme engendre soit une simple douleur avec ou sans bosse, soit une véritable luxation acromio-claviculaire avec ascension de la clavicule.

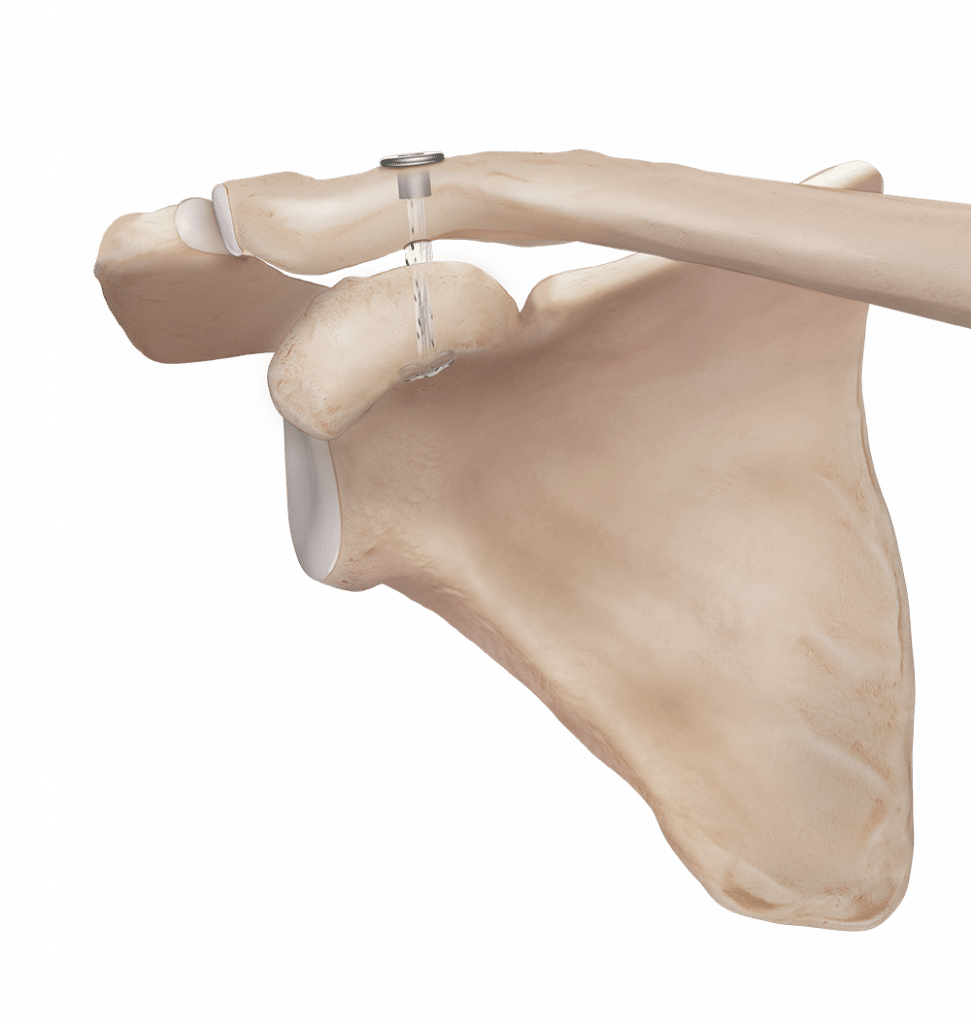

Le traitement est discuté au cas par cas :

Dans les 3 premières semaines, une simple stabilisation arthroscopique est réalisée, tandis qu’à distance du traumatisme, une reconstruction associant greffe ligamentaire et stabilisation peuvent être nécessaires.

Dans ces deux cas, le port d’écharpe 1 mois, du repos et 3 mois sans effort sont de mise. La reprise du sport, possible sous 3 à 6 mois, est soumise à l’évolution et au sport pratiqué.

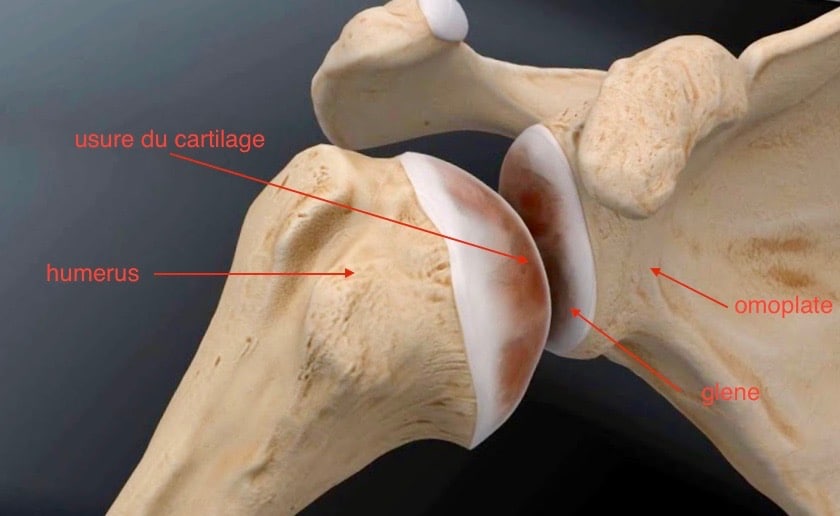

Arthrose de l’épaule (omarthrose)

L’omarthrose est une usure du cartilage de la tête humérale et de la glène de l’omoplate. Usure naturelle ou faisant suite à un traumatisme, l’omarthrose est parfois associée à des lésions des tendons de la coiffe des rotateurs.

La douleur ressentie est parfois assortie d’un enraidissement c'est-à -dire d’une diminution progressive de la mobilité.

La radiographie de l’épaule met en évidence un pincement de l’interligne articulaire et une production d’os (ostéophytes) autour de la tête de l’humérus, apparaissant comme une goutte.

Si la douleur est tolérable et bien calmée par la prise d’antalgiques ou la prescription occasionnelle d’anti inflammatoire, la rééducation proposée va permettre de maintenir la souplesse de l’épaule et de calmer la douleur..

Une injection d’acide hyaluronique (viscosupplémentation) est parfois proposée. Une infiltration est possible, mais discutée.

En cas d’échec, le traitement chirurgical est à envisager après examens complémentaires, par scanner et IRM afin d'appréhender l’état des tendons et des muscles.

Quelle prothèse d’épaule, dans quel cas ?

Cette intervention nécessite une courte hospitalisation mais peut, dans certains cas, être réalisée en ambulatoire. Elle permet une indolence et un gain des amplitudes articulaires dans la majeure partie des cas. Aujourd’hui, la longévité d’une prothèse est de 10 à 15 ans, 20 ans pour certains patients.

Le traitement postopératoire prévoit :

CONSULTATIONS

CENTRE DE CONSULTATIONS DE L'HÔPITAL PRIVÉ

Arnault TZANCK

80 allée des Ormes - 06254 Mougins Cedex

Secrétariat des consultations

Tél. : 04 97 16 68 68